BAYER speist Pharma-Opfer ab

Der LIPOBAY-Skandal, Teil 2

Mit über 100 Todesfällen und unzähligen Geschädigten löste BAYERs Cholesterinsenker LIPOBAY im Jahr 2001 den größten Pharma-Skandal der jüngsten Geschichte aus. Kaum weniger skandalös ist der juristische Umgang des Konzerns mit den Opfern.

Es fing eigentlich alles ganz harmlos an. Kurz vor Weihnachten 1998 klagte die 62-jährige Mechthild Groebl plötzlich über Nacken-, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall und Magenbeschwerden mit Erbrechen. Der Hausarzt vermutete einen grippalen Infekt und verschrieb die entsprechenden Medikamente. Als sich ihr Befinden in den darauffolgenden Tagen nicht besserte und zudem Arme und Beine anschwollen, überwies er die Frau ins Kreiskrankenhaus Freising. Die diensthabenden MedizinerInnen fanden keine Erklärung für den Rhabdomyolyse genannten fortschreitenden Muskelzerfall und die Nierenfunktionsstörungen, weshalb sie Mechthild Groebl auf die Intensivstation des Schwabinger Hospitals verlegen ließen. Dort führten die ÄrztInnen fieberhaft alle möglichen Untersuchungen durch. Sie legten ein EKG an, machten eine Sonographie, eine Kernspintomographie und Röntgen-Aufnahmen, ohne etwas zu finden, und der Allgemeinzustand verschlechterte sich weiter. „Es stand Spitz auf Knopf“, wie der Hausarzt der Groebls formulierte, bis eine Medizinerin auf die lebensrettende Idee kam, sich einmal die Tabletten genauer anzusehen, welche die Patientin einnahm. Und siehe da, auf dem Beipackzettel von BAYERs Cholesterinsenker LIPOBAY fand sich die genaue Diagnose: „In Einzelfällen Nierenfunktionsstörungen infolge einer Rhabdomyolyse“. Die DoktorInnen setzten sich sofort mit dem Leverkusener Multi in Verbindung – der also bereits lange vor Ausbruch des Skandals von der lebensbedrohlichen Wirkung des Präparates wusste, aber vorzog, Stillschweigen zu bewahren – und fanden endlich einen Ansatz für eine Therapie. Diese dauerte allerdings lange; bis Ende Februar 1999 musste die Rentnerin stationär behandelt werden.

Aber selbst dann war ihre Leidensgeschichte noch nicht zuende, die im Sommer 1998 begann, als ihr Arzt zur Behandlung eines erhöhten Cholesterinwertes in eine Schublade griff und Proben eines neuen Medikamentes hervorholte, die der freundliche Mann von BAYERs Außendienst bei seinem letzten Besuch „netterweise“ dagelassen hatte. Erst im Juli konnte die ehemalige Sekretärin wieder laufen – so lange dauerte es, bis sich die Wasser-Einlagerungen zurückgebildet hatten. Die Krankheit hinterließ dabei mehr als nur Narben an den Gliedmaßen. Die Muskeln blieben dauerhaft geschädigt, und immer wieder plagten Mechthild Groebl Ängste, das Gehvermögen erneut zu verlieren.

Wie viele LeidensgenossInnen sie hatte, erfuhr die Frau zwei Jahre später. Nach Meldungen über 31 LIPOBAY-Tote zog die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA im August 2001 die Reißleine und drängte BAYER zu einem „dringenden freiwilligen Rückzug“, wie die diplomatische Sprachregelung in solchen Fällen lautet. Damit hatte der Cholesterinsenker einen der größten Pharma-Skandale der Nachkriegszeit ausgelöst, auf über 100 Sterbefälle und unzählige Geschädigte sollte die Schreckensbilanz am Ende ansteigen. Was BAYER aber viel mehr sorgte: Die Aktien-Kurse fielen. Der Konzern geriet in eine der heftigsten Krisen seiner Geschichte. In den USA sah sich der Pillen-Riese bald mit hohen Entschädigungsforderungen konfrontiert. Auch die Groebls wollten sich zunächst einer solchen Sammelklage anschließen, überlegten es sich nach dem Anruf des BAYER-Anwaltes Dietmar Knopp aber anders. Auf der Basis des von BAYER-Chef Werner Wenning auf der Hauptversammlung im Jahr 2003 gegebenen Versprechens, alle LIPOBAY-Opfer freiwillig und auf faire Weise zu entschädigen, glaubte das Ehepaar, sich gütlich mit dem Unternehmen einigen zu können. Um so mehr, als der Bericht des Schwabinger Krankenhauses keinen Zweifel an BAYERs CSE-Hemmer mit dem Wirkstoff Cerivastatin als Auslöser des langen Leidenswegs ließ. „Diagnose: Rhabdomyolyse, Crushniere (Verstopfung der Nierenkanäle, Anm. SWB), Capillary-Leak-Syndrome (Wasser-Einlagerungen, Anm. SWB), Epiduralblutung (Hirnblutung, Anm. SWB) (…) Tachyarrhytmia absoluta (Herzrhythmusstörungen, Anm. SWB) bei Vorhofflimmern, akute Glaskörperabhebung li. Auge. Zurückzuführen auf die Einnahme von Cerivastatin“, hieß es dort.

Bei dem Besuch Dietmar Knopps im September 2005 zeigte sich das Ehepaar auch angetan von der verbindlichen Art des Rechtsanwalts. „Ein sehr freundlicher Mann“, so Mechthild Groebl gegenüber der Journalistin Claudia Mende. Knopp stellte sich als Vermittler zwischen den Interessen der Opfer und denjenigen des Konzerns dar, blieb in der Sache jedoch unbestimmt. Die Rhabdomyolyse könnte vielleicht teilweise durch LIPOBAY verursacht worden sein, die anderen Krankheitserscheinungen hätten wohl eher andere Ursachen wie möglicherweise die zwei Wochen vor Weihnachten 1998 aufgetretene Blasenentzündung, bemerkte er am Rande. Aber man werde sich schon einigen. Sein wenig später aufgesetztes Schreiben schlug dann schon ganz andere Töne an. Eine Prüfung durch BAYERs Arzneimittelsicherheit habe ergeben, „dass der lebensbedrohliche Krankheitsverlauf Ihrer Ehefrau nicht wie von Ihnen angenommen auf das Medikament LIPOBAY zurückgeführt werden kann“, hieß es dort, es erscheine allenfalls möglich, „die bei Ihrer Frau aufgetretene und in wenigen Tagen ausgeheilte Muskelerkrankung (Rhabdomyolyse) auf die Einnahme von LIPOBAY zurückzuführen“, wobei nicht einmal das mit „Sicherheit feststeht“. BAYER führe lediglich „ auf der Basis eines für Ihre Frau günstigeren Wahrscheinlichkeitsmaßstabes Vergleichsgespräche mit Ihnen“, schrieb Knopp. Er wollte das als „Entgegenkommen“ verstanden wissen und schlug eine Entschädigung in der Größenordnung von 3.000 Euro vor.

„Als eine Beleidigung“ empfand Adolf Groebl dieses Angebot. Er wies den Juristen darauf hin, dass sich die Genesung nach dem Muskelzerfall nicht nach wenigen Tagen einstellte, sondern sich bis zum Juni 1999 hinzog und dem übereinstimmenden Urteil der MedizinerInnen zufolge BAYERs Cholesterinsenker auch für die anderen Symptome verantwortlich sei. Ein halbes Jahr später schickte die Kanzlei den Entwurf einer Vergleichsvereinbarung. Die Einigung der Parteien sollte „unter Aufrechterhaltung ihrer wechselseitigen Standpunkte“ erfolgen und die Entschädigung 5.000 Euro betragen. Das Kleingedruckte hatte es allerdings in sich. Einen Haftungsanspruch wollte der Leverkusener Multi nicht anerkennen, zudem verlangte er von Mechthild Groebl strikte Vertraulichkeit über den Vertrag und sogar die „Wahrung des Stillschweigens durch Dritte“, also wohl vor allem durch ihren Mann. Für den Fall einer Medienanfrage zu ihrer Krankheitsgeschichte hatte Knoop sogar schon eine Sprachregelung ausgearbeitet: „Mit BAYER wurde ein Vergleich geschlossen. Über den Inhalt und die Umstände wurde Stillschweigen vereinbart. Weiter möchte ich daher zu dem Thema des Vergleichsabschlusses keine Stellung nehmen“. Bei Zuwiderhandlungen drohte eine Vertragsstrafe in Höhe des Abfindungsbetrages.

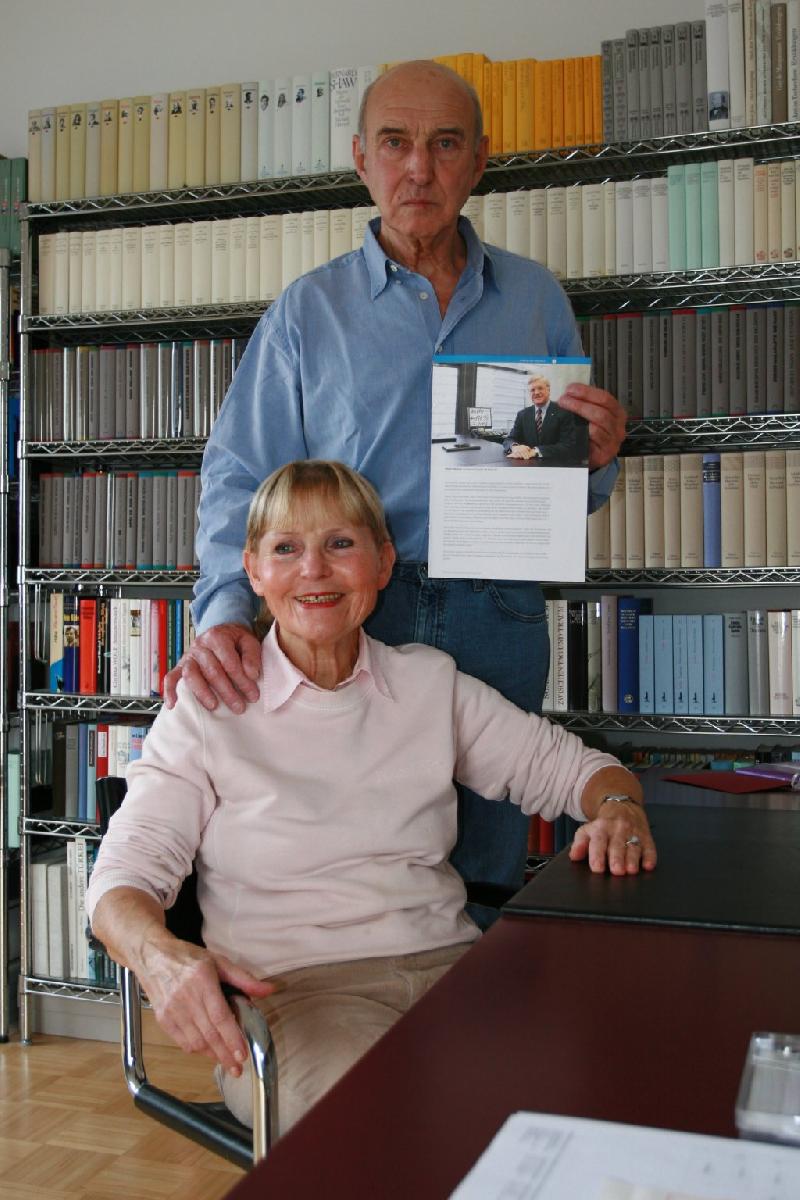

Die Groebls lehnten dankend ab. „Wir wollten das nicht nicht verschweigen“, sagt Adolf Groebl im SWB-Interview. Auf das Geld kam es ihm und seiner Frau nicht an. Wie die meisten Konzern-Opfer betrachteten sie die in Aussicht gestellte Summe nur als Gradmesser für das Ausmaß der Schuld, welche die Unternehmen einzuräumen bereit sind. Hätte sich das Entschädigungsangebot auf alle von LIPOBAY verursachten Gesundheitsstörungen bezogen, hätten das Ehepaar eingewilligt. „Dass BAYER mit diesem Medikament das Leben meiner Frau beinahe beendet hätte“ – diese Einsicht erwartete Adolf Groebl von dem Pharma-Riesen. Vergeblich. Darum wandte er sich nach dem unerfreulichen Abschluss der Auseinandersetzung an die Presse. „Wir wollen, dass die Fakten endlich einmal dargestellt werden, dass man BAYER entlarvt, wie sie gelogen haben, wie sie einfach die Tatsachen verleugnen“, so der ehemalige Diplom-Kaufmann. Und die Medien reagierten: Der Spiegel und Publik-Forum griffen den Fall auf.

Die LIPOBAY-Opfer „fleddern“ – so hieß diese Verteidigungsstrategie BAYERs, die Dietmar Knopp auch bei dem Ehepaar Groebl anwandte. In Umkehrung der Beweislast knöpfte sich der Konzern jede/n der ca. 15.000 KlägerInnen einzeln vor und verlangte von den Betroffenen exakte Nachweise dafür, dass einzig LIPOBAY die Beschwerden verursacht hatte und focht diese nach Kräften mittels einer Armada von willigen GutachterInnen an. Unternehmen in vergleichbaren Situationen hatten diesen Weg stets gescheut. Sie suchten schnell die Einigung, um das Thema aus den Schlagzeilen zu bekommen. Der Agro-Riese aber kalkulierte ein langwieriges Verfahren ein und nahm dafür die schlechte Presse auf sich, weil es ihm zuvorderst auf die Schonung seines Bankkontos ankam. Und mit seiner Politik der Zermürbung gelang es dem Leverkusener Multi auch wirklich, fünf Sammelklagen abzuwenden und mehr als 9.000 Geschädigte leer ausgehen zu lassen. Lediglich 3.152 Vergleiche schloss der Global Player, 1.870 Fälle beschäftigen die Gerichte noch. 1,2 Milliarden Dollar musste BAYER dafür bis dato aufwänden. Für US-amerikanische Verhältnisse ist das sehr wenig. Das 2,5fache dieser Summe zahlte der PHILIP-MORRIS-Konzern zwei Monate vor dem LIPOBAY-Skandal einer einzigen Person als Entschädigung für seine Krebserkrankung. Eine Sammelklage von RaucherInnen aus Florida kostete PHILIP MORRIS & Co. 145 Milliarden und ein Vergleich mit 41 Bundesstaaten noch einmal 246 Milliarden.

Hierzulande sah sich BAYER mit Entschädigungsansprüchen von 400 PatientInnen konfrontiert. Dietmar Knopp als Deutschland-Beauftragter „fledderte“ nach Kräften und hatte Erfolg. Schließlich blieben 20 Klagen übrig, 18 gingen zu Gunsten seines Mandaten aus, zwei Vergleiche schloss der Rechtsanwalt. Nur die Groebls trotzten seinen juristischen Winkelzügen, auf die der Pillen-Produzent bis heute nichts kommen lässt. „Das war die richtige Strategie, auch moralisch, ethisch“, so eine BAYER-Juristin zum Spiegel. Als „deutsche Lösung“ stößt sie inzwischen sogar in anderen Unternehmen auf Interesse, und Konzern-MitarbeiterInnen erläutern die Wege zur Schadensbegrenzung in Seminaren.

Von Jan Pehrke